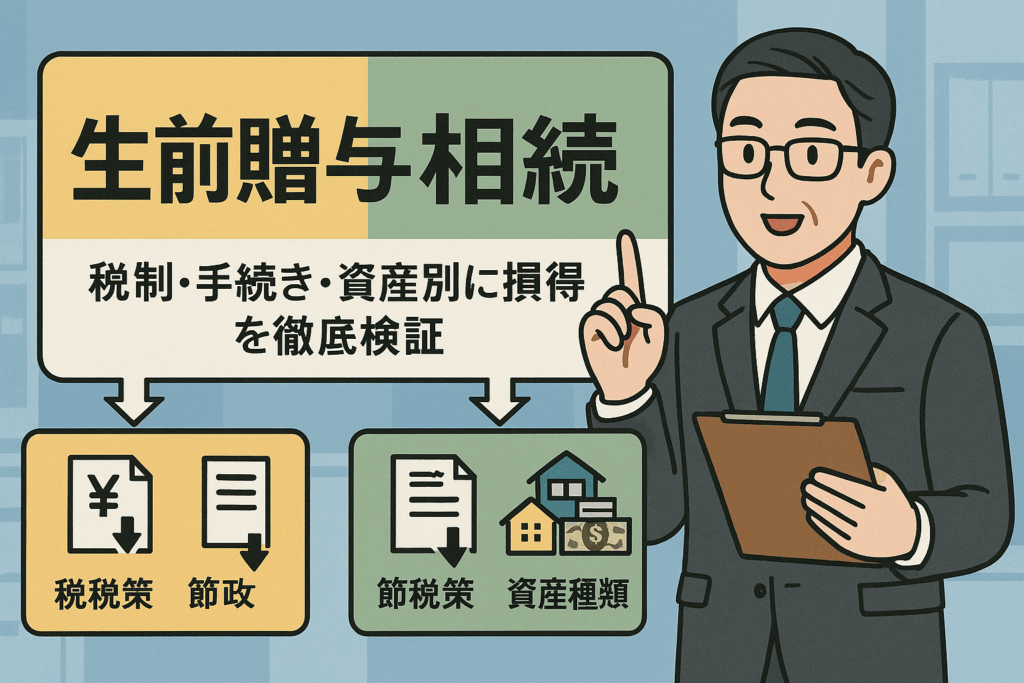

「生前贈与と相続、結局どちらが得なの?」と迷われていませんか。

相続税の基礎控除は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】、年間110万円までの贈与は非課税、この2つの制度には知らないと損をする大きな差があります。しかも【2024年から生前贈与加算期間が3年から7年】に延長され、相続対策はますます複雑化。たった数年のタイミングや選び方ひとつで、納税額が100万円以上変わってしまう事例も実際に多数あります。

例えば土地や家の名義変更、現金の資産移転では「どの制度をどう使えば本当に得なのか?」と悩む人が増えています。間違えると、せっかく築いた家族の資産を不必要に税金で失うリスクも…。一方で制度の特徴や最新の法改正を知ることで、より賢い資産の移転プランが選べます。

最後まで読むと、最新税制をふまえたプロの節税比較法、損しない実務アドバイス、家族トラブル回避のノウハウまで体系的にわかります。知っている人だけが得する、今こそ見直したい資産移転の全ポイントを解説します。

生前贈与と相続はどちらが得か ― 税制・手続き・損得分岐点をプロがすべて比較解説

生前贈与と相続の基礎知識 ― 法的定義・目的・社会的位置づけ

生前贈与と相続は、資産を「誰に」「いつ」「どのように」移すかで主に異なります。生前贈与は、親が生きているうちに現金や土地、マンションなどの資産を子や孫に譲る方法です。相続は、本人の死亡により相続人へ資産が移る制度で、法定相続人や遺言によって受取人が決まります。どちらが得になるかは税制や手続き、資産の種類ごとの特性を理解することがポイントです。親の土地や実家、マンションなど、資産ごとに贈与税・相続税の有利不利も異なってきます。

生前贈与の法的根拠と手続きの全体像

生前贈与の法的根拠は民法にあり、契約を交わすことで成立します。たとえば、親子間で土地やマンション、現金を「贈与契約書」を用意して贈与するのが一般的です。110万円までの生前贈与については毎年非課税ですが、これを超えると累進課税の贈与税がかかります。不動産の名義変更には、法務局での登記申請と贈与税の申告がセットとなり、親が生きているうちに名義変更をしても税金や手続きの負担が発生します。住宅資金の生前贈与には2,500万円まで非課税となる特例もあり、2025年以降も継続されます。ただし、不動産や現金の現物を手渡しする際、税務署への説明責任や証拠が必要となるため注意が求められます。

相続の発生から遺産分割までの全体フロー

相続は、死亡時点で自動的に資産が相続人に引き継がれる仕組みです。主な流れは、死亡届提出、相続人調査、遺産分割協議、そして相続税の申告・納税となります。相続税は「基礎控除」が設けられており、正味の遺産額が控除額を超えない場合、税金が発生しません。土地や実家、マンションの場合、名義変更には遺産分割協議書が必要で、兄弟や家族間の合意形成が求められます。相続財産には、過去一定期間(現行では死亡前7年以内)の生前贈与分も財産に持ち戻しされる点が特徴です。

贈与と相続の社会的意義と税制上の役割

資産移転制度の違いは、家族構成や財産の種類、将来設計に大きく影響します。生前贈与は被贈与者の年齢や生活設計に合わせて早期に財産を活用でき、親の意向を反映しやすいのが特徴です。一方、相続は家族全体の公平な分配と法的保護が重視されます。税制面でも非課税枠や特例、基礎控除が設けられており、現金・土地・マンションそれぞれで贈与税、相続税の計算方法や優遇制度が異なります。

| 比較項目 | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 親が生きているうちに契約または手続き | 本人の死亡時 |

| 主な税金 | 贈与税(非課税枠 110万円、住宅特例2500万円等) | 相続税(基礎控除あり、遺産額に応じ課税) |

| 不動産の名義変更・費用 | 贈与契約、公証人、登録免許税、贈与税申告 | 遺産分割協議、登録免許税、相続税申告 |

| 特徴・メリット | 早めの資産移転・受贈者の選択が自由・節税の工夫 | 法的保護・トラブル防止・基礎控除の活用 |

| 留意点・デメリット | 贈与税率が高くなる場合あり/不動産は登録免許税も負担 | 相続税の負担・家族間の合意形成が必要 |

状況や資産の種類によって、どちらが得になるかは異なります。特に土地やマンションなど高額資産の名義変更や申告が関係するケースは、専門家への相談が重要です。

生前贈与と相続の税金構造 ― 税率・控除・課税体系の徹底解説

生前贈与と相続はいずれも大切な財産を次世代へ承継する手段ですが、それぞれ異なる課税体系や制度が存在します。不動産(土地・マンション)や現金、実家の名義変更に伴う税負担の違いは、選択の大きなポイントです。下記では両者の税率・控除や制度上の特徴、近年の法改正を踏まえてわかりやすく解説します。

贈与税の税率・控除額と直系尊属特例

贈与税は主に1年間で110万円までの非課税枠を超えた金額に対して課税されます。直系尊属(親や祖父母)から20歳以上の子や孫へ財産を贈る場合、「特例税率」が適用されることが特徴です。以下の表で贈与税の体系を整理します。

| 区分 | 税率区分 | 主な控除額 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 一般税率 | 110万円超 | 進行的税率(10%~55%) | 親子以外からの贈与や20歳未満の受贈者 |

| 特例税率 | 110万円超 | 進行的税率(10%~45%) | 直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与 |

直系尊属特例の活用は、不動産や現金の生前贈与を検討する際にも重要です。特に「生前贈与で土地やマンションの名義変更を親子で行う場合」や、「マンションの相続・贈与を比較する際」にメリットが大きくなります。

暦年課税・相続時精算課税制度の違い、特例税率・一般税率の具体的な違い

生前贈与には2つの課税方式があります。

- 暦年課税

毎年110万円までは非課税。超過分に累進課税(最大55%)がかかります。 - 相続時精算課税制度

贈与者1人につき受贈者ごとに2,500万円まで非課税。一度選択すると暦年課税には戻せません。超過分は一律20%課税され、相続時に合算して再度税額計算となるため、不動産(例:土地や実家)の早期移転や将来的な相続対策として活用できます。

特例税率は、上記のうち直系尊属間(親子間など)で20歳以上の受贈者の場合に限り適用されます。

110万円非課税枠、2024年法改正で7年加算ルールが適用される場合の注意点

暦年課税の年間110万円非課税枠は広く知られていますが、2024年の法改正により、生前贈与した財産のうち死亡前7年以内の贈与分は相続財産に加算される規定が設けられました(旧3年→7年に延長)。そのため、資産移転のタイミングや、贈与を複数年に分けて行う場合は計画的に進めることが重要です。

利用例として、親が生存中に実家やマンション、土地の名義変更を検討する際は、この7年ルールが将来的な相続税負担にどう作用するか試算が必要です。

相続税の税率・基礎控除および各種特例制度

相続税は、相続財産の総額から基礎控除や一定の特例を差し引いた残額に対し、進行税率(10~55%)で計算されます。現行の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、多くの場合この範囲内は非課税です。

主な相続税の特例や控除は次の通りです。

- 配偶者控除

配偶者は、取得額が法定相続分または1億6,000万円以下であれば非課税

- 小規模宅地等の特例

被相続人が居住用に供していた宅地は330㎡まで80%の評価減

- 相続税申告の流れ

遺産分割協議・財産評価・申告書作成・納税と進みます。土地・実家・マンションの名義変更時は登記手続きも必要です。

| 控除・特例 | 内容・対象 |

|---|---|

| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人 |

| 配偶者控除 | 法定相続分or1億6,000万円まで非課税 |

| 小規模宅地等の特例 | 330㎡までの宅地が80%減額評価 |

こうした特例を活用することで、土地や不動産を含む大きな財産でも納税額を圧縮する設計が可能です。

制度の組み合わせによる最適な資産移転の考え方

贈与税・相続税の制度を適切に組み合わせることで、家族の財産移転を税負担を抑えながらスムーズに進めることができます。「生前贈与と死後の贈与(相続)」を組み合わせた資産承継プランが有効です。

- 定期的な110万円以内の暦年贈与で親子間に現金を移動

- 不動産は相続時精算課税制度を利用し早めに名義変更しつつ、将来の値上がりリスクを回避

- 実家や土地などは小規模宅地特例を活用し相続時の評価額を圧縮

- トータルで税理士や司法書士と相談し、名義変更や登記も確実に進めることが重要

資産状況やライフステージに応じたプランニングが求められます。特に「土地の生前贈与と相続どちらが得か」「マンションの名義変更を生前にすべきか」といった不動産関連のケースは、個別のシミュレーションが節税の鍵を握ります。

ケース別|土地・家・マンションそれぞれの生前贈与と相続はどちらが得か

土地の生前贈与と相続はどちらが得か ― 評価額・特例・名義変更実務

土地の生前贈与と相続の得失は、評価額や特例、各種税制の適用状況で大きく変わります。生前贈与では贈与税が課税され、相続時には相続税が発生しますが、土地の場合は固定資産税評価額や路線価を基準に算定されるため、不動産の評価によって税額が異なります。さらに、2025年以降は生前贈与分の加算期間が7年へ拡大される制度改正もあり、計画的な資産移転が重要です。

固定資産税評価額ごとの税額比較、登録免許税・不動産取得税の違い

| 区分 | 生前贈与時の税金 | 相続時の税金 |

|---|---|---|

| 固定資産税評価額(1,000万円)の土地 | 贈与税:最大450万円前後登録免許税:評価額の2%不動産取得税:評価額の3% | 相続税:相続人・控除額による登録免許税:評価額の0.4%不動産取得税:基本的に非課税 |

贈与税は累進課税で高くなりがちですが、相続では基礎控除や配偶者控除など多くの特例が利用可能です。登録免許税・不動産取得税ともに相続の方が大幅に低く抑えられる傾向があります。

親から子への土地贈与と相続、それぞれの手続き負担とリスク

生前贈与の場合、名義変更手続きは比較的簡易ですが税務申告が必要で、贈与税や登録免許税など諸費用も発生します。相続では遺産分割協議書や戸籍収集が必要ですが、税制上の控除や特例が適用できるため節税につながることが多いです。生前贈与で将来的な相続トラブルを未然に防ぐメリットもある一方、相続開始後に分割協議を経て名義変更することで兄弟間トラブル回避にもつながります。

家・実家の名義変更を生前贈与と相続で比較

家や実家を生前贈与する場合、一定の非課税枠を利用できるものの、贈与税や登録免許税・不動産取得税の負担が大きくなります。相続の場合は基礎控除に加え、居住用不動産に特化した特例や配偶者控除が適用できるため、節税効果の面では相続が優位になることが多いです。生前贈与のメリットとして、希望通りの分与が可能となり、将来的な争族のリスク軽減にもつながります。

居住用不動産の特例、居住継続の可否、配偶者控除との関係

居住用不動産は、贈与よりも相続で特例が適用しやすい資産です。例えば、配偶者に対する相続税の軽減措置(最高1億6,000万円まで非課税)や小規模宅地等の特例(評価額最大80%減)があります。生前贈与でも配偶者控除(2,000万円まで非課税)の活用はできますが、贈与税の課税対象になりやすい傾向です。居住継続を望む場合、名義変更時に住宅ローンや家族構成も考慮する必要があります。

実家を兄弟で分ける場合の留意点、遺留分との関係

実家を兄弟で分ける場合、公平な分割や遺留分侵害にならない配慮が重要です。遺言書で分割内容を明示した場合でも、他の相続人が遺留分減殺請求を行うことで再調整が必要になるケースがあります。現物分割が難しい場合、実家を売却して現金分割する方法や、共有持分として相続・贈与する方法も検討できます。税理士や司法書士によるサポートを利用することで、手続きをスムーズに進めやすくなります。

マンションの生前贈与と相続はどちらが得か

マンションの生前贈与と相続における比較ポイントは、区分所有や賃貸物件の場合の管理組合への届出、登記手続き、税務上の評価方法にあります。生前贈与では贈与税・不動産取得税の課税が重く、税制的な有利さを得るのは難しいことが多いです。一方で相続時は小規模宅地等の特例が利用でき、配偶者や同居親族による居住継続も可能になるケースが増えています。

区分所有・管理組合への届出、登記手続きの違い、賃貸物件の注意点

マンションの名義変更を行う際、生前贈与なら贈与契約書作成や管理組合への届出が必要です。賃貸中の場合は賃貸借契約や敷金の移転手続きも発生します。

| 区分 | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 登記手続き | 登記原因証明情報・贈与契約書作成 | 相続証明書・遺産分割協議書 |

| 税負担 | 贈与税・不動産取得税(3%)・登録免許税(2%) | 相続税・登録免許税(0.4%) |

| 管理組合対応 | 承認手続き必須 | 承認手続き |

| 賃貸物件 | 賃貸借契約・敷金トラブルに注意 | 原則自動で承継 |

マンション固有の手続きや税負担を正確に把握し、無理なく資産承継できる方法を選ぶことが大切です。

2024年以降の税制改正と今後の見通し ― 生前贈与加算期間7年・相続時精算課税制度の動向

生前贈与加算期間が3年から7年に延長された背景と影響

2024年から施行された税制改正によって、生前贈与が相続財産に加算される期間が従来の3年から7年に延びました。背景には高齢化や資産移転の適正化を狙い、相続人への過度な節税対策を抑制する目的があります。主な対象は、死亡日前7年以内に相続人へ行った贈与です。

経過措置として、改正前に受けた贈与には段階的な加算が採用されています。例えば改正前に贈与した財産は、加算期間に応じて部分的に相続財産に算入される仕組みです。毎年110万円の非課税枠を小分けで利用していた場合でも、7年間の累計分が相続税の計算対象となり、以前より多くの金額が加算されることになります。

| 加算期間 | 相続財産に含まれる贈与分 |

|---|---|

| 2023年までの贈与 | 死亡前3年以内 |

| 2024年以降の贈与 | 死亡前7年以内 |

今後は、計画的な贈与でも相続税との二重課税リスクが高まり、贈与スケジュールの見直しが不可欠です。

改正の趣旨、対象範囲、経過措置、110万円非課税枠利用者への影響

この改正は特に110万円の非課税枠利用者に影響が大きく、直系尊属(親子間)の暦年贈与を活用した節税が難しくなります。

- 直系尊属(親・祖父母)から子や孫への贈与が主な対象

- 経過措置で過渡期の贈与についても段階加算

- 110万円非課税枠でも7年は加算対象となり、複数年まとめた贈与が不利になる可能性

このため、単純な毎年贈与ではなく、他の制度との併用や贈与のタイミング戦略が重要となります。

相続時精算課税制度の活用メリット・デメリットと実務の落とし穴

相続時精算課税制度は、親子間の贈与において2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。利用後は、その後のすべての贈与に一律20%の贈与税が課され、相続発生時はこれまでの贈与額が相続財産に合算されます。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 非課税枠 | 2500万円 |

| 追加贈与時の税率 | 一律20%(累進税率ではない) |

| 相続時の取り扱い | すべての贈与分を相続財産に合算 |

| 選択後の撤回 | 不可 |

メリット

- 早期に多額の財産移転ができる

- 不動産や現金を一括で贈与したい場合には有効

デメリット

- 将来相続時に合算されるため、相続税負担が残る

- 申告漏れや形式的な書類不備によるトラブルが多い

申告手続きでは、該当する年度の贈与税申告書提出が必須です。不動産贈与の場合、登録免許税・不動産取得税などの追加費用や、評価額の算出方法について注意が必要です。

2500万円非課税枠の制度設計、申告手続き、注意点

- 制度は一度適用すると元に戻せないため慎重な選択が必要

- 不動産の場合、評価額や名義変更の費用が発生するため事前に試算は必須

- 申告期限や必要書類の不備に注意し、第三者(税理士や司法書士)の確認も有効

贈与税・相続税を踏まえたうえで制度活用を判断することが効果的です。

今後予想される法改正と資産承継戦略への影響

今後は贈与税と相続税の一体化が本格的に検討されており、贈与による節税の余地が縮小する可能性があります。マンションや土地などの不動産資産についても「評価方法見直し」「税率調整」などの動きが続いています。

近年は「世代を超えた資産移転」が重視され、早期の名義変更や所有権移転を計画する家庭が増加しています。実家や親が所有するマンション、土地の承継では、贈与税と相続税の比較・シミュレーションが欠かせません。

| 主な改正論点 | 資産承継への影響 |

|---|---|

| 贈与税・相続税一体化 | 節税対策の複雑化・難化 |

| 不動産評価見直し | 早期移転によるリスク管理必要 |

| 所有権分散対策 | 家族間トラブル・相続放棄の発生事例増 |

将来を見据え、税制改正の動向を常にチェックし、納税負担と家族の資産保全を両立できる戦略的な資産承継計画の検討がますます重要となっています。

生前贈与と相続の実務Q&A ― 専門家が答える「よくある質問」と判断基準

生前贈与が相続税の対象になるケース(7年加算ルールの具体的な適用例)

生前贈与を行った財産でも、贈与者が亡くなった後の相続税計算時に加算される場合があります。特に、2024年以降は従来の「3年以内」から「7年以内」に生前贈与された分が相続税の課税対象に加算される点が大きな変更点です。

| 贈与から相続発生までの期間 | 相続税への加算対象 |

|---|---|

| 3年以内 | 加算される |

| 3~7年以内 | 加算される(2024年以降) |

| 7年以上前 | 加算されない |

財産ごとの注意点として、土地やマンションなどの不動産贈与もこの7年加算ルールが適用されます。特に実家や親子間の土地の名義変更では、贈与税課税かつ相続税課税のリスクがあるため計画的な対策が重要です。税務署への申告も忘れずに行いましょう。

贈与後3年・7年以内に相続が発生した場合の取扱い

生前贈与を受けた財産が、贈与から3年または7年以内に贈与者が亡くなった場合、受贈者はその財産を相続財産に加算して相続税の申告を行う必要があります。ここで、既に支払った贈与税は、相続税額から差し引かれるため二重に課税されることはありません。

土地やマンションの名義変更も加算対象となり、親が生きているうちに名義変更を進める場合は、この期間に注意してください。早期対策が節税につながるケースもあるため、計画的な対応がポイントです。

贈与税と相続税が二重に課税されることはあるのか

贈与税を支払った財産について、相続税が再度課税されることはありません。ただし、加算対象の場合は以下のような計算となります。例えば、贈与で既に200万円の税を納めていた時、その分を相続税の計算から控除できます。

| 課税タイプ | 税金の取扱い例 |

|---|---|

| 贈与税 | 生前贈与時に支払い |

| 相続税 | 加算対象の場合、贈与税を控除後に計算 |

家や土地、不動産の譲渡時は、評価額と税率が異なるため、詳細な計算が必要です。税理士へ相談し、具体的な税額シミュレーションを行うことをおすすめします。

制度の仕組み、具体的な税額計算例

例えば親から1000万円分の土地を贈与され、5年後に相続が発生した場合、家屋や土地の評価額を基準に相続税が計算されます。既に支払った贈与税100万円がある場合、相続税額から100万円を引いた金額が納付分となります。計算式や必要書類は、状況によって異なるため注意しましょう。

現金・預金・有価証券の贈与と相続はどちらが得か

金融資産の取り扱いでは、贈与と相続で税負担や手続きが違います。現金・預金の生前贈与では年間110万円までの非課税枠が活用可能です。一方、相続の場合は相続税の基礎控除を含めた総財産額で税額が決まります。

| 内容 | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 評価額 | 贈与時の時価 | 相続時の時価 |

| 手続き | 贈与契約書・贈与税申告 | 相続税申告・遺産分割協議 |

| 注意点 | 定期贈与とみなされると一括課税リスク | 相続発生日が基準 |

証券会社での名義変更も、必要書類や証券残高証明など実務手続きに違いがあるため、事前準備が重要です。不動産や土地とは別に金融資産の扱いも整理しておきましょう。

金融資産の評価方法、証券会社の手続き、証券類の名義変更

金融資産の評価は贈与・相続いずれも「時価」が基準です。有価証券は証券会社の口座管理が必須となり、名義変更の際に印鑑証明や戸籍謄本など複数の書類が求められます。手続きをスムーズに進めるための事前準備が不可欠です。

親が認知症になった場合の生前贈与の可否

親が認知症の場合、本人に贈与契約書を作成する意思能力がなければ生前贈与は成立しません。判断能力が低下した際は、成年後見制度を利用して代理人が手続きを行うことが可能です。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 判断能力 | 本人が契約を理解できる状態である |

| 成年後見制度利用 | 家裁の手続き・後見人選任が必須 |

本人判断能力がない場合の契約は無効になるリスクがあります。早めの対策と家族の意思確認が重要です。

成年後見制度の利用、本人判断能力の有無と契約の有効性

成年後見人が選任されれば、財産管理や贈与について後見人が手続きを行うことが可能です。ただし、後見制度を利用した贈与は裁判所の許可が必要となるケースも。認知症が進んだ際は家族信託など他の制度も検討しましょう。

贈与税がかからない方法はあるのか

毎年110万円までの非課税枠を活用し計画的に贈与する方法が有効です。ただし、同じ金額を毎年贈与すると税務署から「定期贈与」と見なされることがあり、一括課税リスクが生じます。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 非課税枠活用 | 年間110万円以内/暦年課税で贈与 |

| 定期贈与リスク | 毎年同額の贈与や口座への自動入金は注意 |

複数年に分けて贈与する場合でも、贈与契約書を毎年個別に作成し、証拠を残す工夫が肝心です。土地や実家の場合でも、名義変更時の贈与税非課税枠活用や、相続時精算課税制度の検討もおすすめです。

非課税枠活用、毎年110万円贈与の注意点、定期贈与とみなされるリスク

| 注意点リスト |

|---|

| 毎年異なる金額や時期で贈与する |

| 贈与契約書をその都度作成する |

| 通帳記載や証拠書類を残す |

正しく非課税枠を使えば節税効果が得られますが、ルールを守らないと予期せぬ課税が発生することもあるので慎重な運用が大切です。

生活実態・心理面・家族間調整に配慮した生前贈与と相続の選択アドバイス

家族関係・相続トラブル予防の観点からみた生前贈与と相続の選び方

家庭の事情や家族構成によって、生前贈与か相続のどちらが得かは大きく変わります。相続では遺産分割協議が必要となり、兄弟姉妹で意見の対立が起きがちです。生前贈与なら分配方法やタイミングをコントロールでき、争いを未然に防ぐ効果が期待されます。特に不動産や土地のケースでは、親が生きているうちに名義変更しておくことで、複数人が共有名義になるリスクや相続人間のトラブルを回避しやすくなります。公平性を保ちたい場合は、贈与額や名義変更手続きを兄弟姉妹間でしっかり話し合い、遺留分にも配慮することが重要です。

| 比較項目 | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 遺産分割協議 | 必要なし | 必要(遺産分割協議書の作成が必要) |

| 兄弟姉妹の公平性 | 事前に調整しやすい | 分割方法で揉めやすい |

| 遺留分の配慮 | 必要(遺留分対策を要検討) | 自動的に法定相続分に配分される |

親子・兄弟・配偶者間の心理的負担と贈与・相続の選択

資産を移転する際は、贈与でも相続でも家族の心理的な負担を考慮しなければなりません。生前贈与は、財産を受け取る側にとって早期の安心材料となりますが、不公平感が残らないよう十分な話し合いが求められます。そのため、進捗や内容を文書化して家族で共有しておくことが推奨されます。一方で、相続は遺言書がなければ遺産分割協議が必要となり、特に実家やマンション、土地の名義変更時は配偶者や兄弟姉妹間の話し合いが不可欠です。感情的な対立を避けるためにも、事前に資産全体や贈与・相続の意向を家族に伝え、信頼関係の維持に努めることが大切です。

リストで押さえておくべきポイント

- 財産移転の内容や手順を家族に説明し、合意を得る

- 話し合い内容を必ず文書で残す

- 名義変更や税務申告などの対応を明確にする

将来の価値変動リスク・税制改正リスクを踏まえた資産承継戦略

生前贈与と相続を選択する上では、不動産や土地、マンションの将来的な価値変動や税制改正リスクも無視できません。不動産は時期によって評価額が大きく変動し、贈与時と相続時で税負担が逆転するケースもあります。また、2025年以降では生前贈与の持ち戻し期間の延長や非課税特例の見直しなど、法改正の動向が資産承継に大きく影響します。柔軟な資産管理を目指すなら、資産の種類や市場動向を踏まえたうえで、制度改正や税負担の見直しに対応できるプランを検討しておくことが重要です。専門家に相談し、家族の希望と法改正への備えを両立できる戦略的な対策を取ることが資産承継の安定につながります。

| チェックポイント | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 資産評価額の将来変動リスク | 受贈時点で固定 | 相続発生時の価格で計算 |

| 税制改正リスク | 持ち戻し期間変更や非課税枠縮小 | 控除額や税率見直しリスク |

| 柔軟な管理方法 | 存命中は柔軟な移転が可能 | 死後に一括で遺産分割が発生 |

専門家監修による「生前贈与と相続はどちらが得か」完全ガイドライン

生前贈与と相続は、どちらがお得になるかを判断するためには、贈与税や相続税の仕組み、非課税枠、節税対策、不動産の名義変更や手続きの流れまで多角的に検証する必要があります。以下の比較表を参考に、税率や控除、メリット・デメリットを整理します。

| 比較ポイント | 生前贈与 | 相続 |

|---|---|---|

| 税率 | 10%〜55%の累進課税 | 10%〜55%(相続税率表に基づく) |

| 主な非課税枠 | 年間110万円、住宅取得等資金2,500万円(期間限定) | 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人 |

| 不動産の名義変更費用 | 登録免許税2%・司法書士報酬等 | 登録免許税0.4%・相続登記義務化(2024年) |

| 手続き負担 | 早期に進められる・受贈者を柔軟に選択 | 死亡後速やかに対応必要・法定相続分が影響 |

| 税制改正ポイント | 7年以内の生前贈与持ち戻し(2024年以降) | 持ち戻し期間延長・節税策の影響 |

生前贈与は土地やマンションなど不動産にも適用されます。親の実家を活用したい場合は、生前の名義変更による贈与税や手続きコストも考慮に入れて判断しましょう。

専門家が現場で見る「生前贈与で失敗したケース」と回避策

生前贈与では、以下のような失敗例が見られます。

- 書類不備による名義変更不能

- 法律への誤解から余計な税負担発生

- 税務署から調査が入るリスク増大

- 家族の合意形成不足による不和やトラブル

これらを防ぐためには、生前贈与契約の締結、各種登記書類の事前準備、専門家への早期相談を徹底することが不可欠です。特に不動産名義変更では、贈与税だけでなく、登記費用や登録免許税、不動産取得税も発生するため、手続きの流れを正確に把握しておきましょう。

成功事例から学ぶ「得する資産移転」の具体的手法

実際に節税を実現している家庭では、次のような取り組みが功を奏しています。

- 年間非課税枠110万円を複数年に分けて贈与

- 住宅取得資金贈与の特例2,500万円を活用

- 不動産評価額の低いタイミングで名義変更を実施

- 生前贈与による家族間の円滑な財産承継

特に、マンションや土地の場合は評価額の算定が重要です。住宅ローン控除や相続時精算課税制度を上手に利用することで、贈与税・相続税の両側面から節税効果を狙えます。

資産規模・家族構成・今後の見通しから選ぶ最適プランの判断フロー

最適な資産移転プランを選ぶ際は、資産規模・家族構成・今後のライフプランに応じた判断が重要です。

- 資産規模1億円未満の場合

- 非課税枠の活用を中心に検討

- 複数の相続人がいる場合

- 遺産分割協議や遺言の整備が必須

- 土地・不動産を現物贈与する場合

- 登記や評価額、各税負担を事前確認

早い段階から税理士や司法書士に相談し、状況に最適な手続きスケジュールや必要書類リストを整えておくことで、大切な資産をトラブルなく次世代へ承継できます。家族全員で資産承継の方針をすり合わせておくことが、将来の安心につながります。

参考資料・根拠となる公的データ一覧と今後の情報更新について

根拠となる法令・省令・国税庁資料・判例等を明示し、信頼性を担保

財産の生前贈与や相続に関する情報は、国税庁公式サイトや関連省庁のガイドライン、最新の法律・判例に基づいています。特に注目すべき資料は、以下のとおりです。

| 資料名 | 内容 |

|---|---|

| 相続税及び贈与税法 | 財産の贈与・相続に関連する基本法令、税率や控除額等を規定 |

| 国税庁「相続税の申告のしかた」 | 相続財産や相続税の申告方法、必要書類等を詳しく解説 |

| 国税庁「贈与税の仕組み」 | 贈与税の対象、課税方法、非課税枠や各種特例について説明 |

| 不動産登記法 | 土地やマンションなど不動産の名義変更手続きに関する法令 |

上記のほか、2025年施行予定の「相続税・贈与税一体化」や税率表、非課税枠の動向も定期的に確認が必要です。信頼性の確保及び正確な情報提供のため、全て公的資料および国税庁公式発表のみを根拠としています。個別ケースによる違いが大きいため、それぞれの状況に応じて税理士など専門家への相談が推奨されます。

最新の税制改正や実務動向に基づき、定期的な内容更新の重要性を記載

生前贈与や相続に関する制度は、税制改正によって頻繁に変更されます。例えば、非課税枠の見直し(生前贈与非課税2500万円がいつまで適用されるか)、贈与税・相続税の税率改正、不動産取得税や登記費用の変更など、関係者にとって影響の大きいポイントが毎年見直されています。

正確かつタイムリーな情報提供を実現するため、次のような運用体制を徹底しています。

- 公的発表や国会審議、国税庁公式アナウンスを定期的にチェック

- 法改正施行時は速やかに記事内容を更新

- 実務対応の最新トピックス(名義変更・不動産評価額・控除の詳細)も反映

このため、掲載している数値や税率、制度詳細は執筆時点の最新情報に基づいていますが、日々の法改正・制度変更の動向には十分ご注意ください。最新情報確認には国税庁ホームページや専門家相談が有効です。